Insediamento di Serra Linta

Un insediamento preistorico con resti di capanne, recinti e tracce di attività agricole, testimonianza della vita quotidiana nel Neolitico.

Insediamento di Serra Linta

Insediamento di Serra Linta

Contatti

Informazioni di accesso

Dalla SS131 Diramazione Centrale Nuorese, all'altezza del km 10,700 (direzione Nuoro) e 11,400 (direzione Abbasanta), si prende l'uscita segnalata dal cartello “Lago Omodeo” e da qui attraverso una strada sterrata che procede verso S-SE si giunge all'attuale sponda del bacino lacustre che coincide con la località in oggetto; questa era situata in un'ansa del Tirso, poco distante dalla confluenza del Riu Iloi e del Riu Siddo.

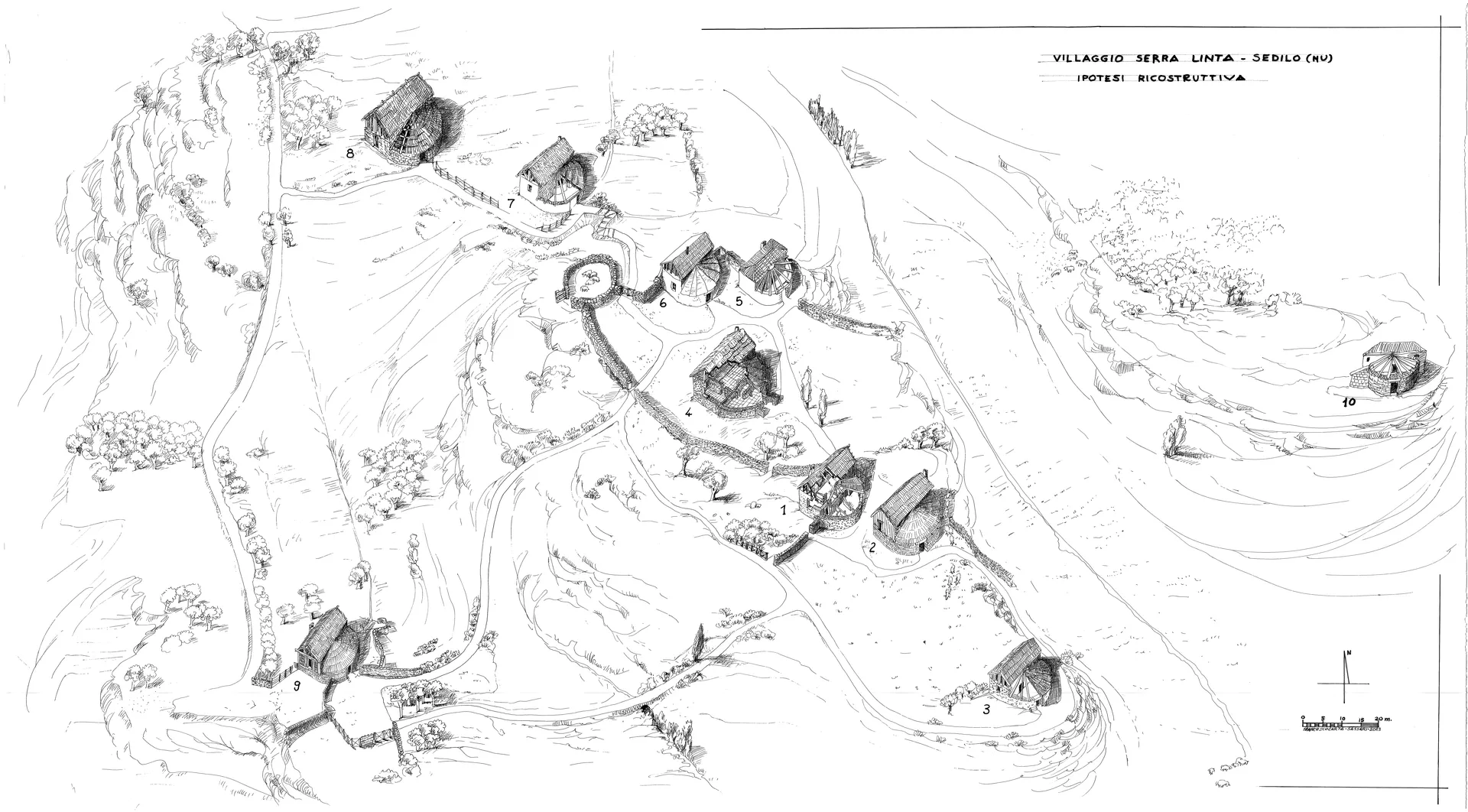

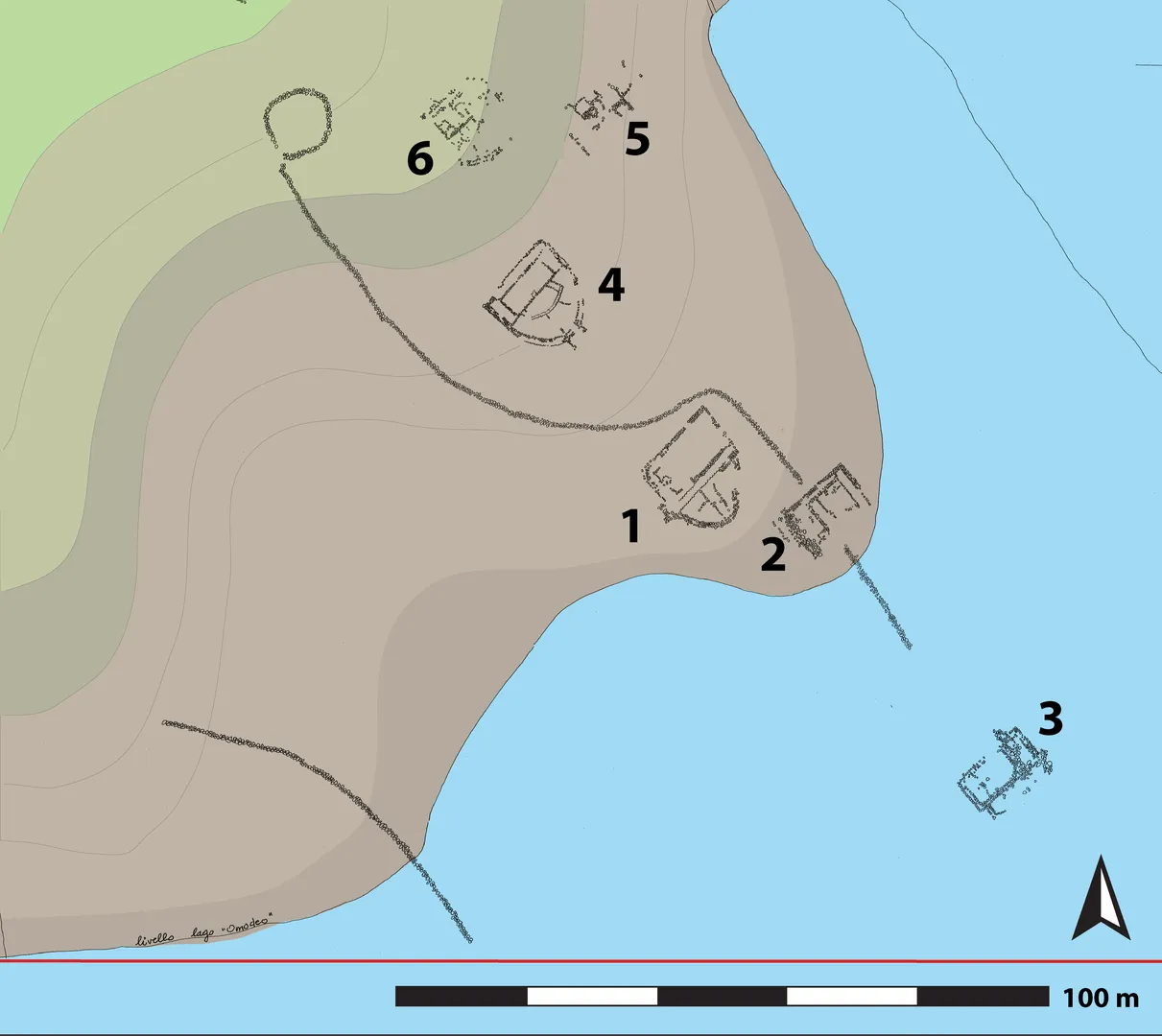

Il villaggio si sviluppa per oltre 40 ettari sulla sommità e lungo il lieve pendio di un modesto rilievo situato nella valle fluviale del Tirso, in un’area attualmente occupata dall’invaso del lago artificiale Omodeo, i cui lavori di realizzazione si conclusero nel 1924. L’insediamento si estendeva di fronte alla pianura fluviale, in corrispondenza di un’ansa del Tirso e vicino alla confluenza in esso del riu Iloi e del riu Siddo.

In seguito alla scoperta effettuata da Umberto Soddu, alla fine degli anni Ottanta, e accertata grazie alle ricognizioni effettuate negli stessi anni nell’ambito del progetto «Iloi-Sedilo: l’uso del territorio dal Neolitico all’età Medievale» coordinato da Giuseppa Tanda, il sito archeologico è stato oggetto di contributi scientifici indirizzati a fornire la descrizione delle evidenze strutturali e l’analisi dei materiali recuperati nel corso delle ricognizioni.

L’area si caratterizza per la presenza di numerose strutture murarie associate a una grande quantità di manufatti in pietra scheggiata e ceramica. In assenza di scavi, lo studio di questi reperti ha consentito di inquadrare il villaggio nell’ambito della cultura di Ozieri. La scoperta di questo vasto abitato è di fondamentale importanza perché ha permesso l’individuazione di un modello costruttivo fino a quel momento noto soltanto attraverso la sua riproduzione all’interno delle domus de janas. Il modello non è attestato altrove nella realtà archeologica sarda e, sulla base dei dati sinora raccolti, è unico anche in ambiente europeo.

Dall’analisi delle caratteristiche ambientali del territorio emerge una vocazione spiccatamente agricola dell’area, attestata da un’elevata percentuale di terre (43%) con attitudine ottimale per la cerealicoltura entro un raggio di 2,5 km intorno all’insediamento. L’intensa attività agricola praticata nei fertili terreni lambiti dal fiume Tirso è documentata dai numerosi rinvenimenti di superficie di macine, macinelli e pestelli in pietra levigata. La scelta dell’ubicazione dell’abitato, sul fondovalle e lungo le sponde del Tirso, è, infatti, tutt’altro che casuale e rispecchia un preciso orientamento economico e culturale operato da una società agricola che prediligeva le posizioni su modesti rilievi (tra 90 e 130 m s.l.m.) adiacenti alla pianura fluviale irrigua.

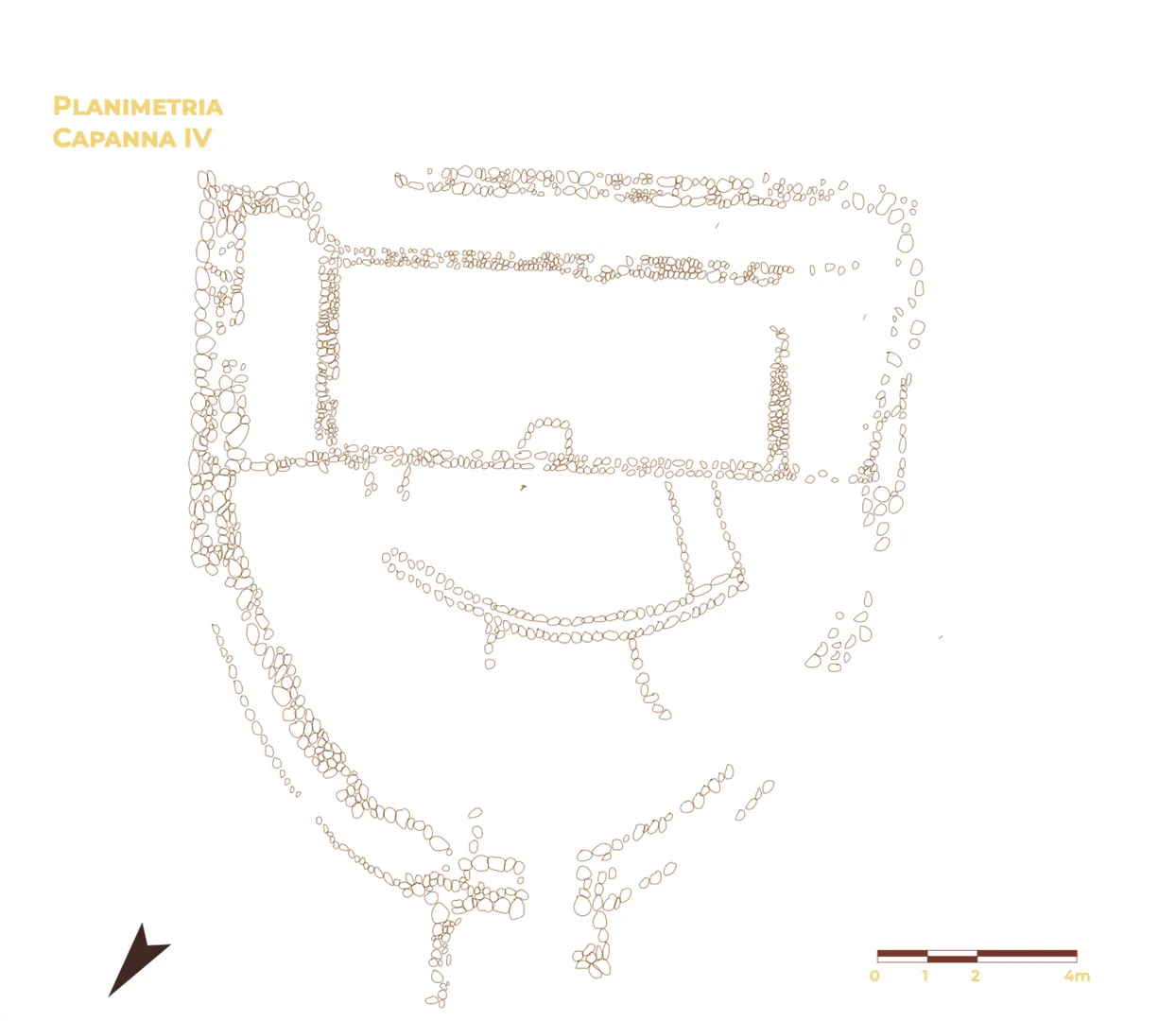

Le strutture meglio conservate sono realizzate in pietre di media dimensione sulla base di un modulo formato da due ambienti, uno rettangolare e uno semicircolare, adiacenti l’uno all’altro. Entrambi sono divisi, all’interno, da ulteriori partiture architettoniche rilevabili con difficoltà a causa dell’esiguo spessore di alzato residuo. Sono individuabili con chiarezza gli sviluppi planimetrici di nove abitazioni caratterizzate dallo schema sopra descritto e le piante di una capanna di forma circolare e di una grande struttura semicircolare; del restante insediamento residua solo qualche lacerto di muro non ricomponibile nel suo sviluppo complessivo.

La superficie occupata dalle capanne oscilla tra un minimo di 97,8 m2 ed un massimo di 287 m2 (misurata attraverso stime ricostruttive), per un valore medio, calcolato sui resti di sei strutture, di 176 m2; notevolmente maggiore risulta invece l’estensione della grande struttura semicircolare individuata a breve distanza del corso del Tirso, che raggiunge i 330 m2.

In corrispondenza del limite meridionale dell’insediamento, attualmente sommersa dal livello delle acque del bacino lacustre, si trova una struttura a sua volta anch’essa conservatasi per il solo filare di base, a tratti abbastanza ben conservato ma di difficile individuazione a causa dei ciottoli e dei detriti depositatisi al di sopra. L’edificio è di grandi dimensioni: misura, infatti, 19,50 m in corrispondenza del muro rettilineo occidentale, mentre la parte semicircolare ha un raggio esterno di 20,50 m. Il muro perimetrale è realizzato a doppio paramento con uno spessore murario che raggiunge 1,70 m nel tratto curvilineo settentrionale e 1,15-1,20 m in quello meridionale. L’accumulo di piccole pietre superficiali impedisce di seguire chiaramente lo sviluppo del muro rettilineo a ovest e di verificare l’eventuale presenza in questo lato di uno stretto corridoio interno; ugualmente difficoltosa è l’individuazione delle tracce relative a una suddivisione interna dell’ampia superficie semicircolare. L’ingresso alla struttura doveva aprirsi a est dove, in corrispondenza del punto di massima convessità del modulo semicircolare, si osserva un accumulo di pietre, tra cui si scorgono le tracce di segmenti murari forse ricollegabili alla presenza di un vestibolo o di un’altra struttura non ben interpretabile.

Presso i limiti orientali dell’insediamento si individua una zona che ha subito l’asportazione di un consistente spessore di deposito archeologico a causa dello sfruttamento come cava di sabbia. Nelle sezioni create dall’intervento dei mezzi meccanici si distingue qualche zona di terreno di colorazione più scura, grigio cenere, e con un cospicuo numero di materiali affioranti, tra cui ossidiana, frammenti ceramici, piccoli resti ossei e qualche conchiglia. Non si intravedono strutture litiche anche se qualche piccola sacca presenta alla base una serie di pietre piatte e ciottoli di medie dimensioni.

Bibliografia

- Di Gennaro F. 2023, Il villaggio di Serra Linta, Sedilo (Or), in G. Tanda, L. Doro, L. Usai, F. Buffoni (eds.), Arte e architettura nella Sardegna preistorica. Le domus de janas (candidatura unesco 2021), Cagliari: 206-211.

-(1)_plan.DVIN_MWH_Z1BupRl.webp)